寝殿造

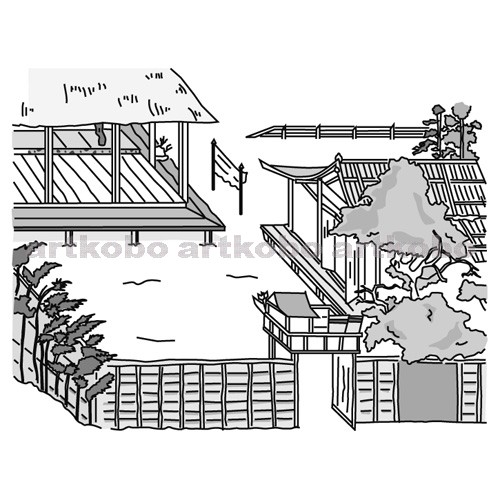

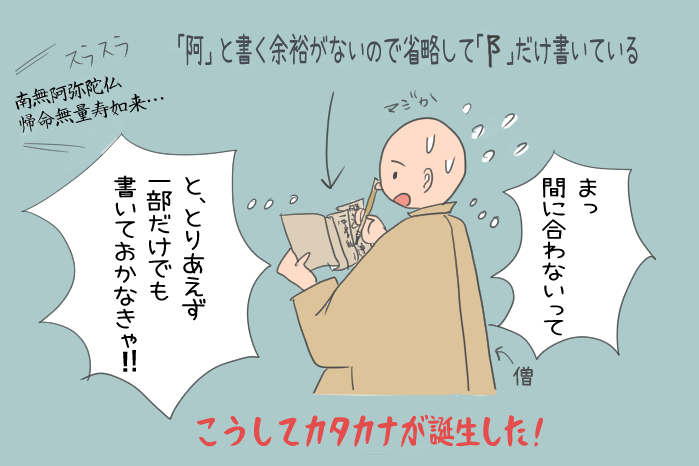

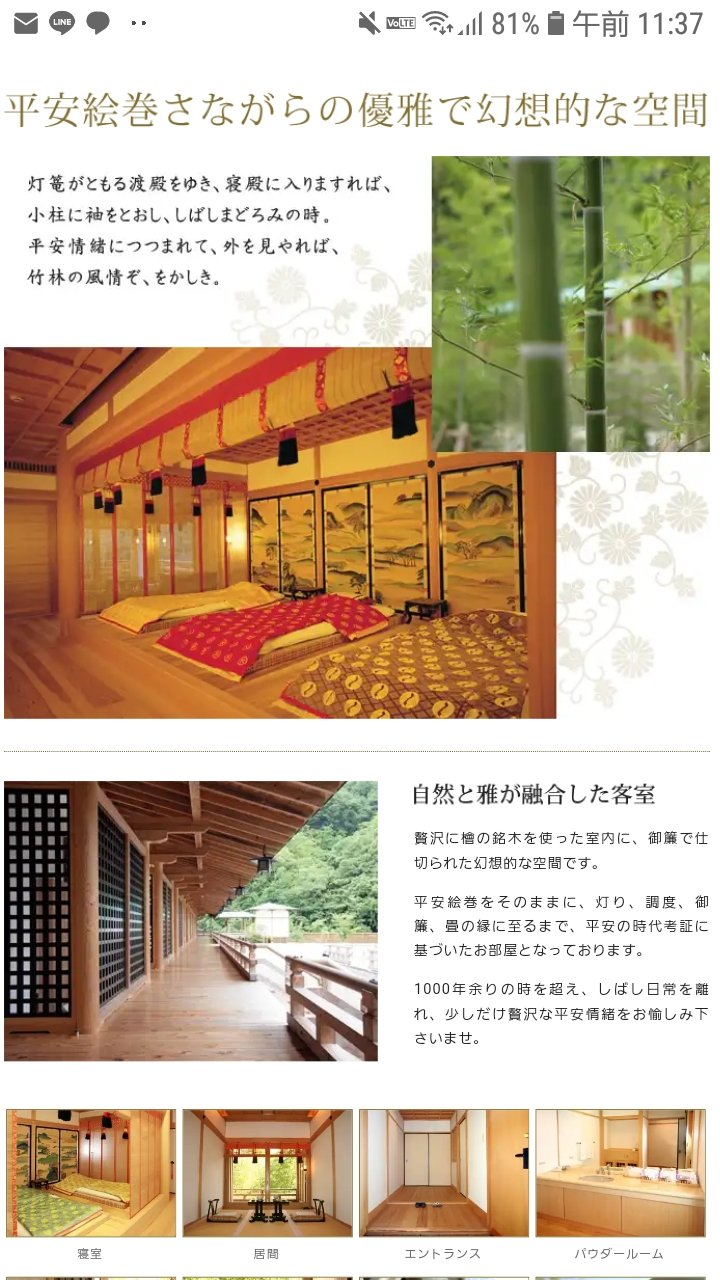

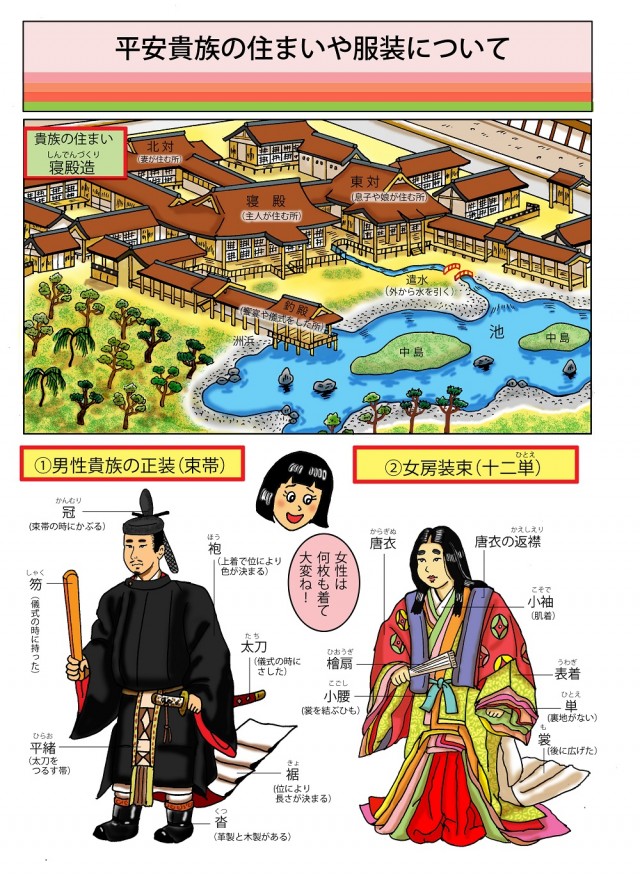

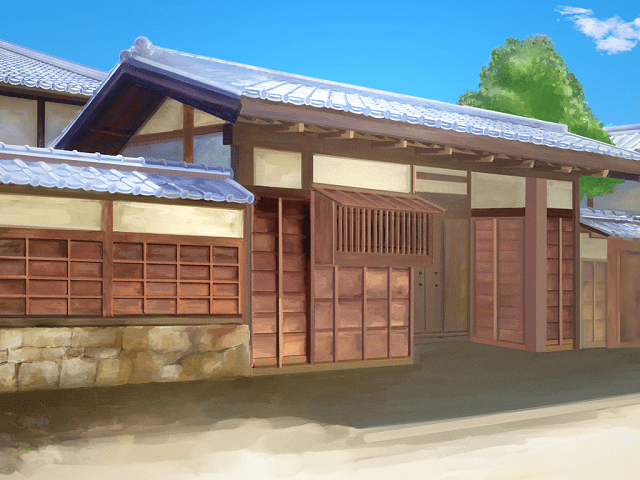

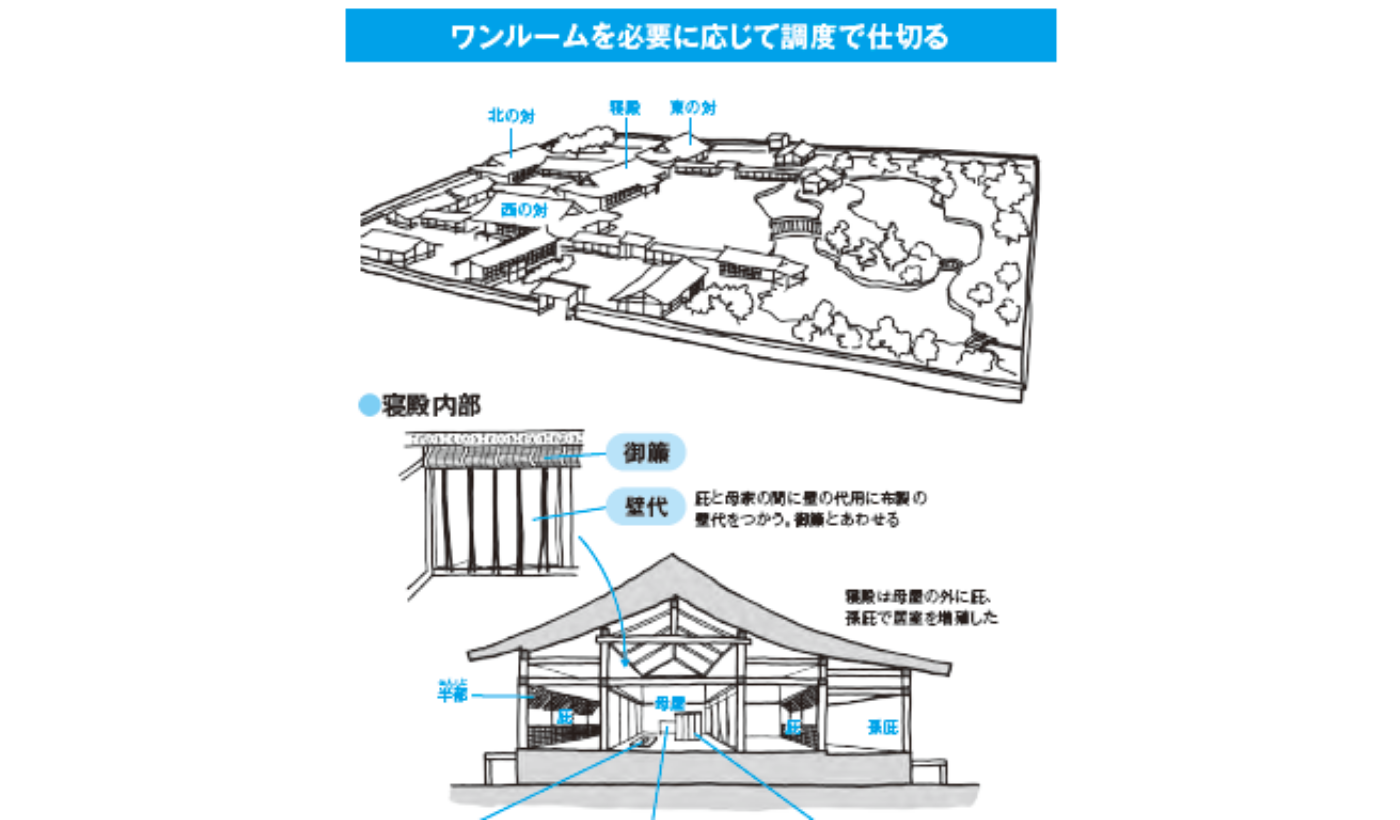

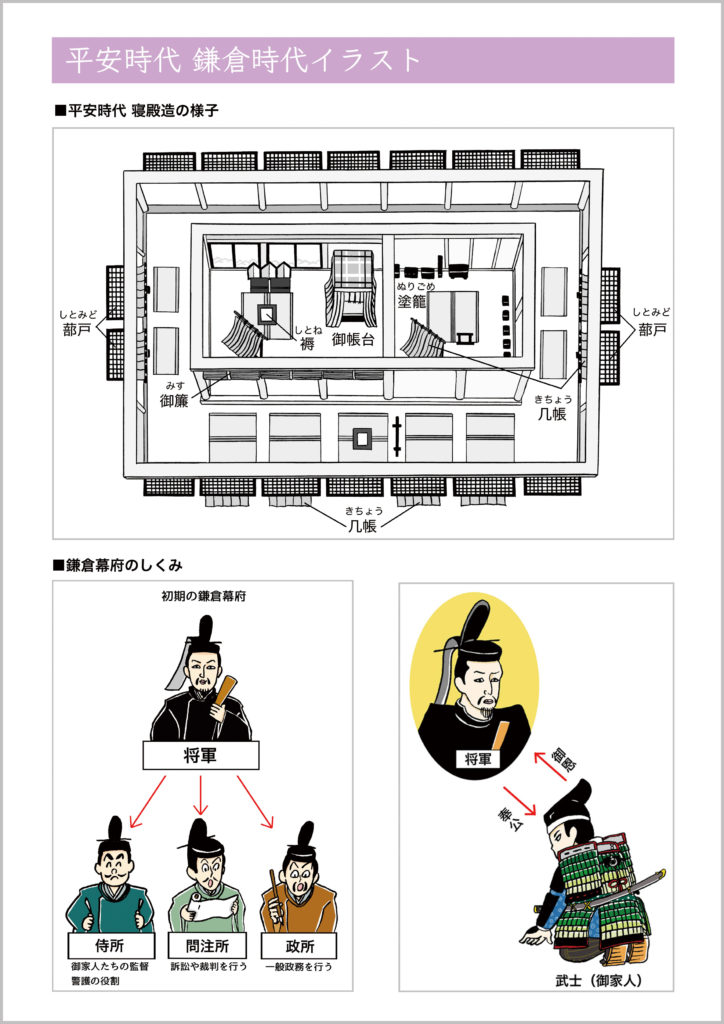

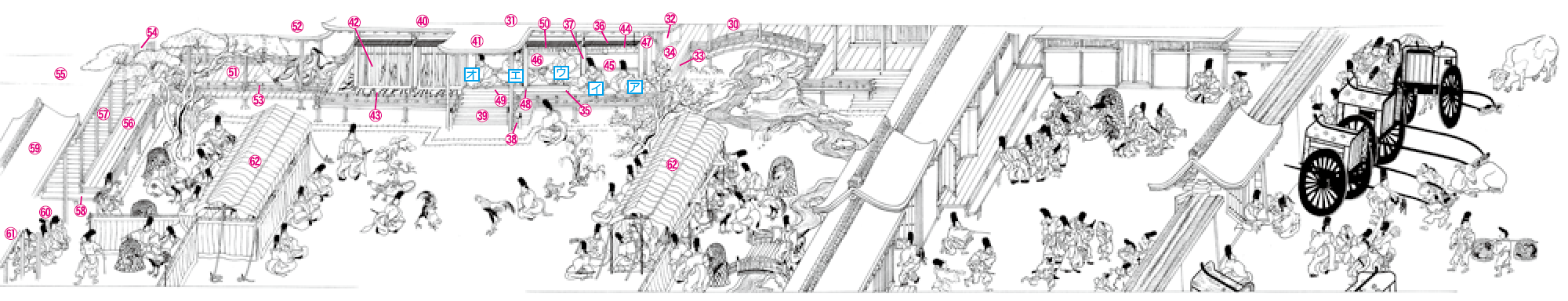

寝殿造 仕切りが全くなかった 平安時代に成立した寝殿造もこの構成を採る。 寝殿造では、母屋・庇の境やその内側に殆ど間仕切りがなく、生活の場面に応じて屏風や几帳を移動して空間を仕切っていた。 坐る場所、寝る場所に畳や茵(しとね:座ったり寝たりするときの敷物の古風な呼称)を帚木407のイラスト訳はこちら 帚木を始めから読みたい人はこちら⇒ ―――――――― 平安時代の建具 ―――――――― 平安時代の貴族の屋敷は、 ふつう、寝殿造(しんでんづくり)と呼ばれるも

平安 時代 寝殿造 イラスト

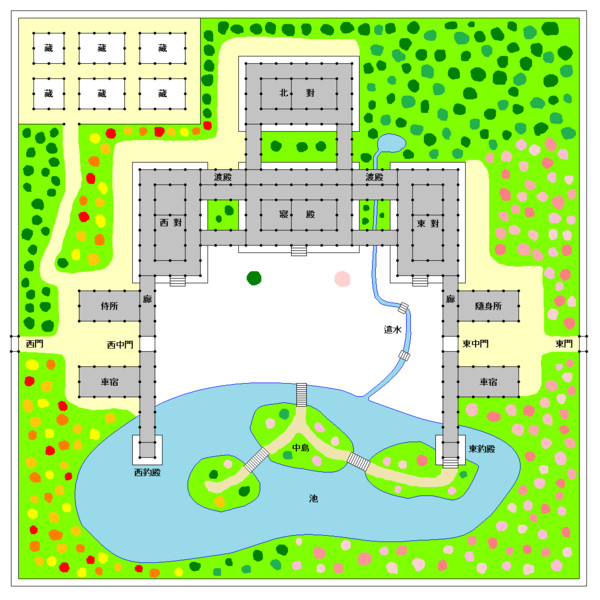

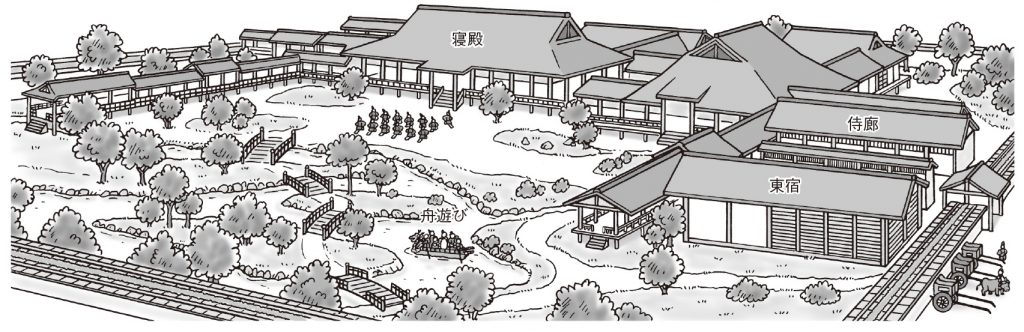

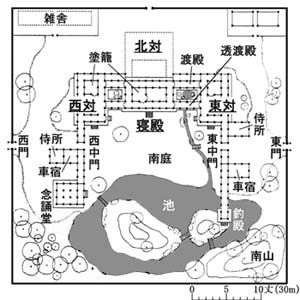

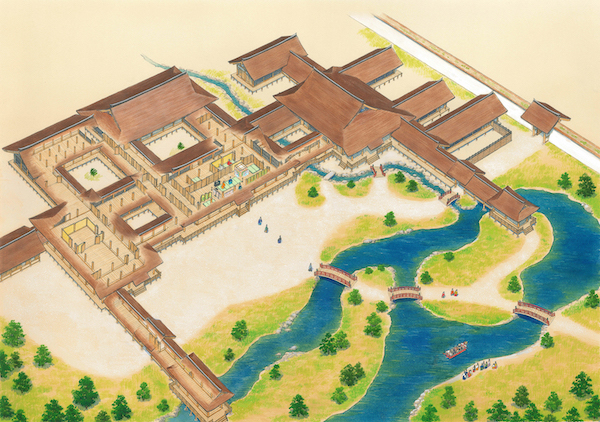

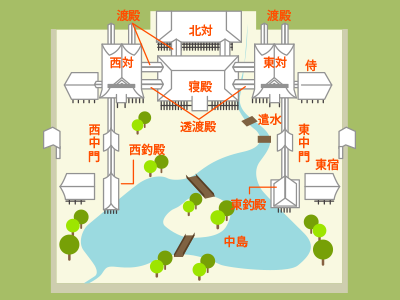

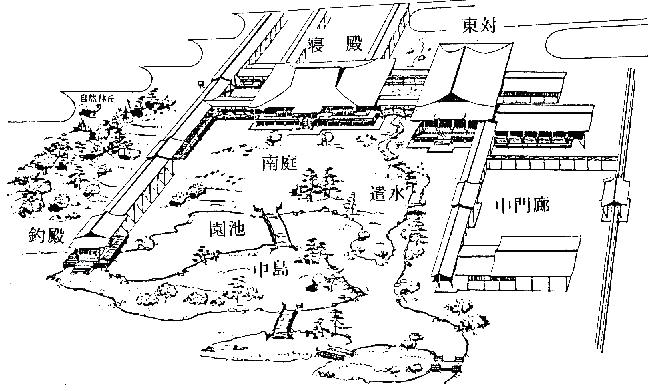

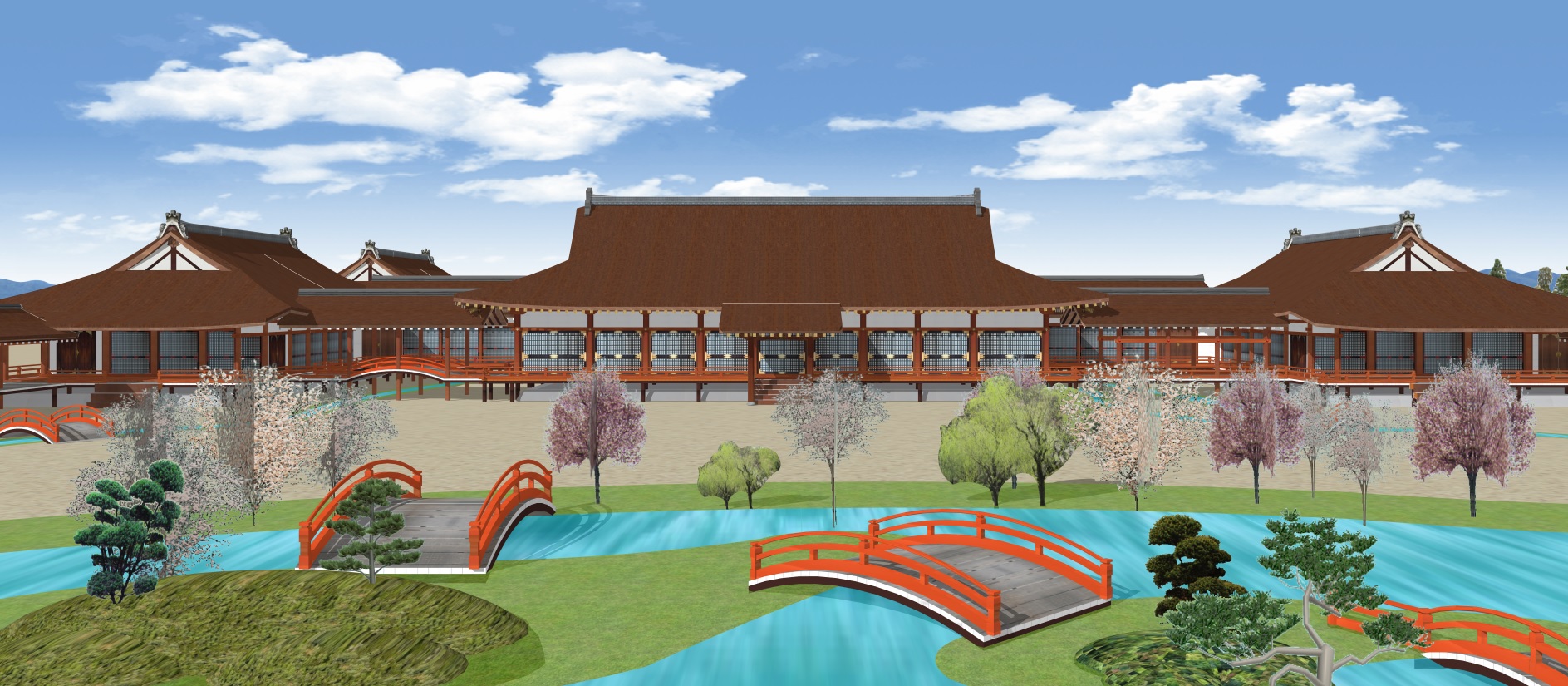

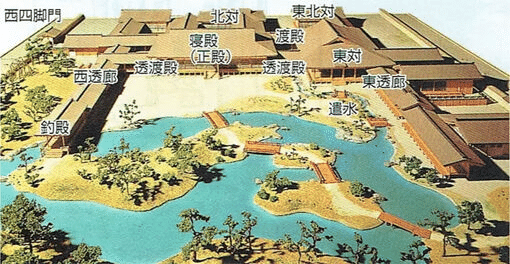

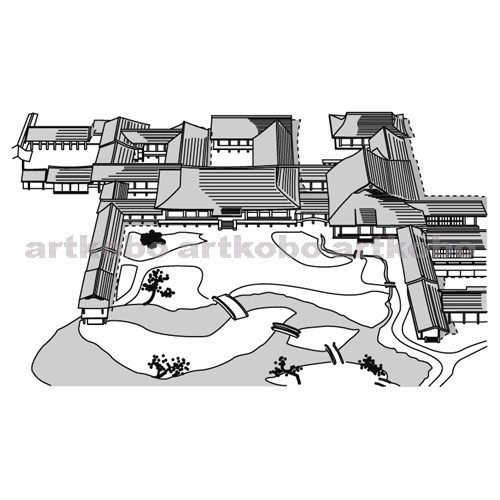

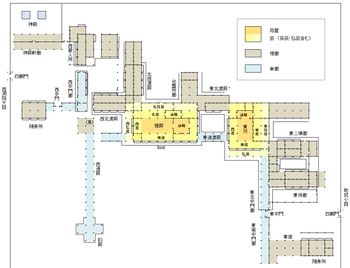

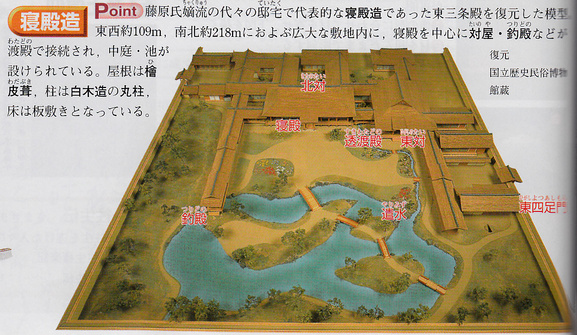

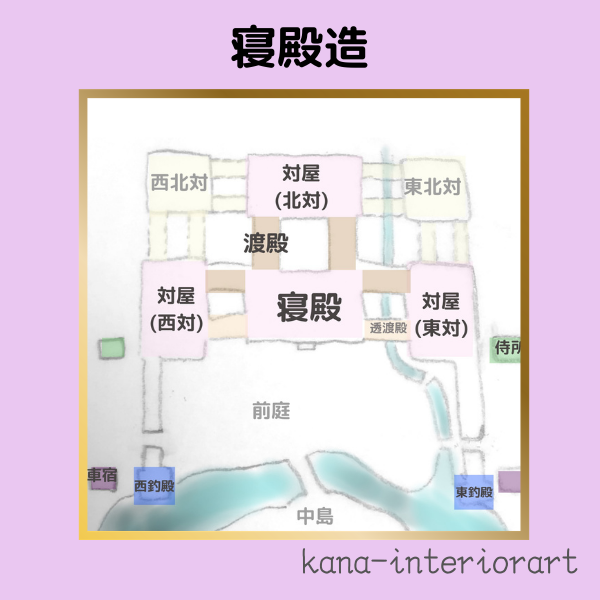

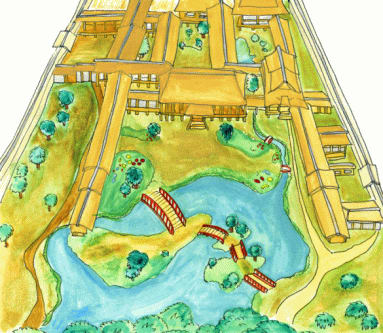

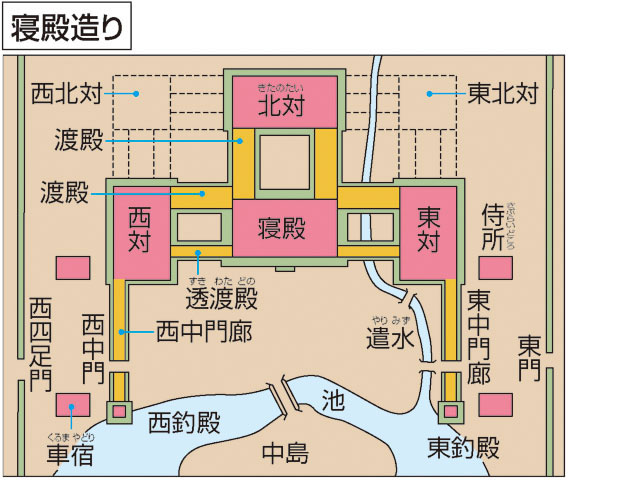

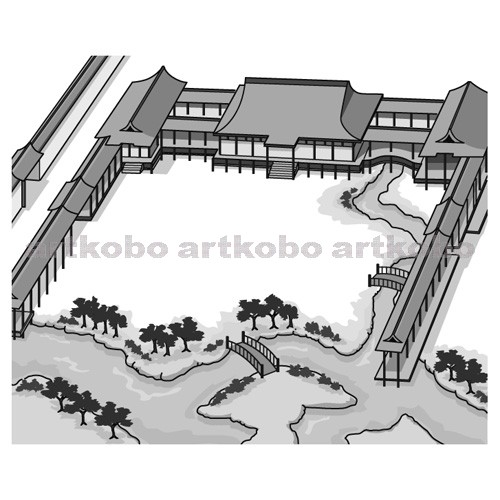

平安 時代 寝殿造 イラスト- 寝殿造 平安時代の 貴族の住居は、 寝殿造 と呼ばれる様式 で造られている。 大きな庭や池があるのが特徴的で、 正面には南を向く正殿(寝殿 1)、左右には2つの脇殿( 東対屋 ( ひがしのたいのや ) 4・ 西対屋 ( にしのたいのや ) )が置かれた。 平安時代が一気にわかる! 約400年もの長期スパンは3つに分けよう 江戸時代 なら庶民文化の浮世絵とか 歌舞伎 とか。 鎌倉時代 なら 運慶快慶 とか。 あるいは縄文&弥生時代なら土器とか竪穴式住居とか。 歴史の各時代には、それぞれ特色を表す

寝殿造2 2 2 寝殿造の内郭 中門廊

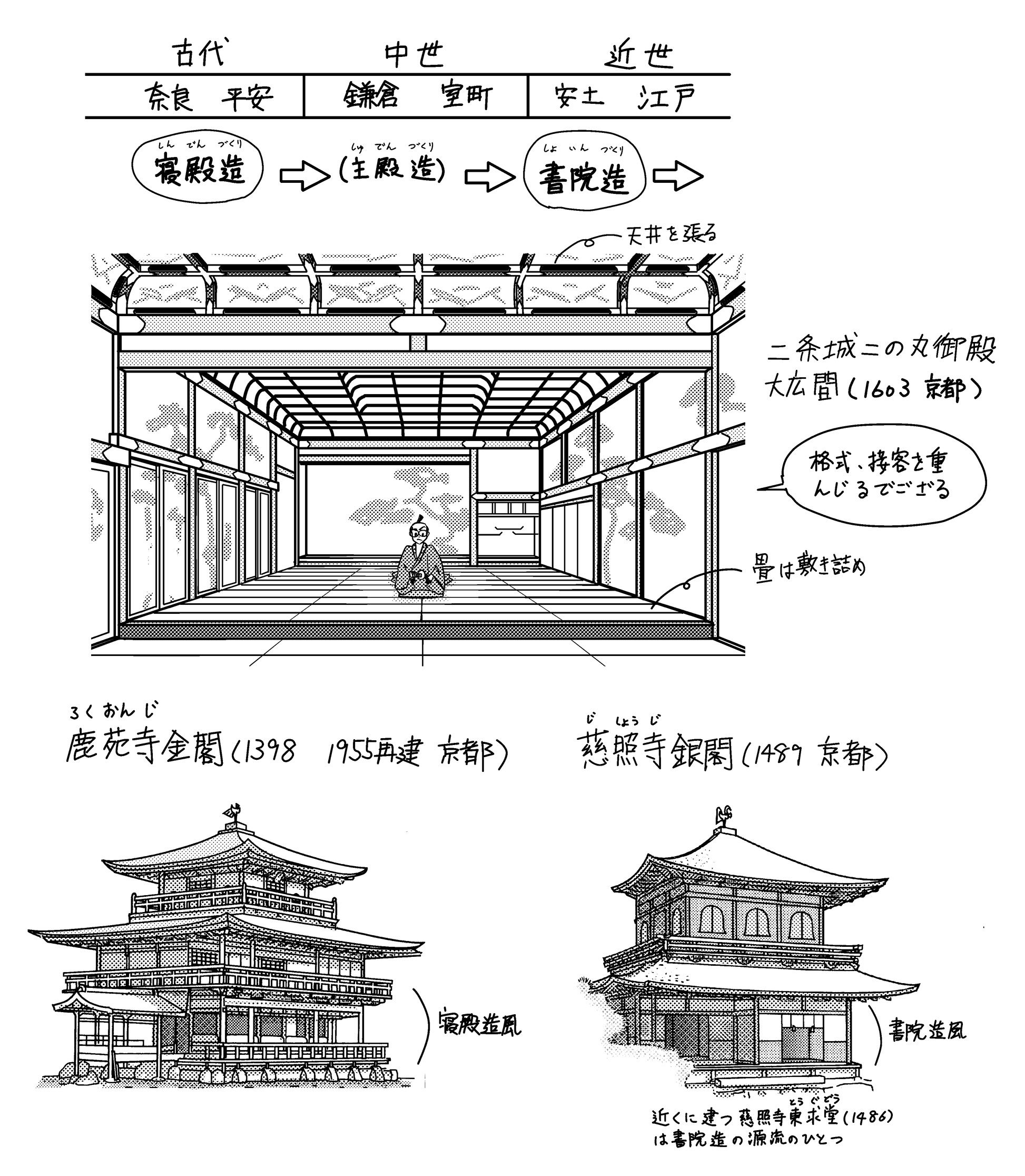

寝殿造り NHK for School ねらい 華麗な建築の様子から、平安時代の貴族のくらしを学ぶ。 内容 10世紀、「国風文化(こくふうぶんか)」が生まれると、貴族の住宅には、「寝殿造(しんでんづくり)」と呼ばれる様式が見られるようになります。 広い 寝殿造 寝殿の建築構造 側柱と入側柱 213:平面図・側柱と入側柱寝殿は母屋と庇からなるが、その構造は奈良時代の唐招提寺講堂や平安時代の法隆寺大講堂と変わらない。側柱(かわばしら)と入側柱(いりかわばしら)によ鎌倉時代の住宅(家)とは 文字サイズ 小 中 大 奈良時代や平安時代は貴族文化が栄え、寝殿造など優美な建物が多く建てられましたが、鎌倉時代になると武士を中心とした社会へ変化し、中国(宋と元)の文化や技術が伝来したことから、多種多様な

で 楓 さんのボード「寝殿造」を見てみましょう。。「寝殿造り, 平安時代, 伝統的な日本家屋」のアイデアをもっと見てみましょう。 今回は、「寝殿(しんでん)造り」のお話です。 寝殿造りとは、平安時代の貴族住宅の様式です。 寝殿と呼ばれるメインの建物が南の庭に面して建てられ、 東西に対屋(たいのや)と呼ばれる付属的な建物が配置されています。寝殿造・・・平安時代 の国風文化で誕生 書院造・・・室町時代の東山文化で誕生 〇コンセプトが違う 寝殿造・・・主人の寝殿を中心に自然との調和を重視 書院造・・・書院を中心に身分序列が意識されている 〇使用者の階級が違う 寝殿造・・・上流階級

平安 時代 寝殿造 イラストのギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  |  |

|  |  |

|  | |

「平安 時代 寝殿造 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

| ||

|  | |

「平安 時代 寝殿造 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  | |

「平安 時代 寝殿造 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

「平安 時代 寝殿造 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

「平安 時代 寝殿造 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  | |

「平安 時代 寝殿造 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  | |

「平安 時代 寝殿造 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  |  |

|  | |

「平安 時代 寝殿造 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  | |

「平安 時代 寝殿造 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「平安 時代 寝殿造 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「平安 時代 寝殿造 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |

で Kurita Hatsuki さんのボード「寝殿造」を見てみましょう。。「平安時代, 大和絵, 和室 ベッド インテリア」のアイデアをもっと見てみましょう。鎌倉・室町時代 和室の原型が出来る 武士の時代に入り、平安時代の寝殿造を受け継ぎながら、空間の分化が進んだ。 平安時代の末期から、日常的に使う間仕切りが固定され、天井が設けられて、母屋と庇の構造とは無関係に空間が細かく仕切られるようになった。

0 件のコメント:

コメントを投稿